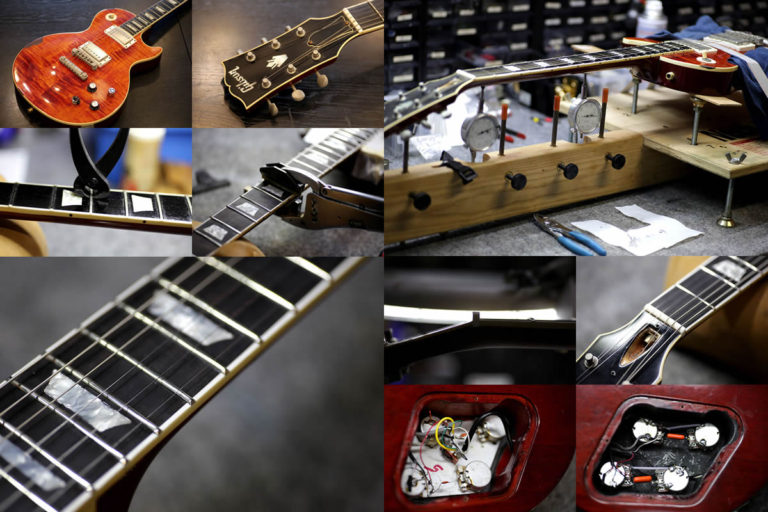

Gibson Les Paul Standard Limited Edition 2004

Guitar Repair of the Day

Gibson Les Paul Standard

ギブソンのレスポール。

Limited Edition 2004 Santa Fe Sunriseと名付けられた珍しいモデル。

フレット状態

フレットがかなり減っていたのでフレット交換の依頼。

全体的に楕円の山が平になっています。

ネックはかなり順反りでした。

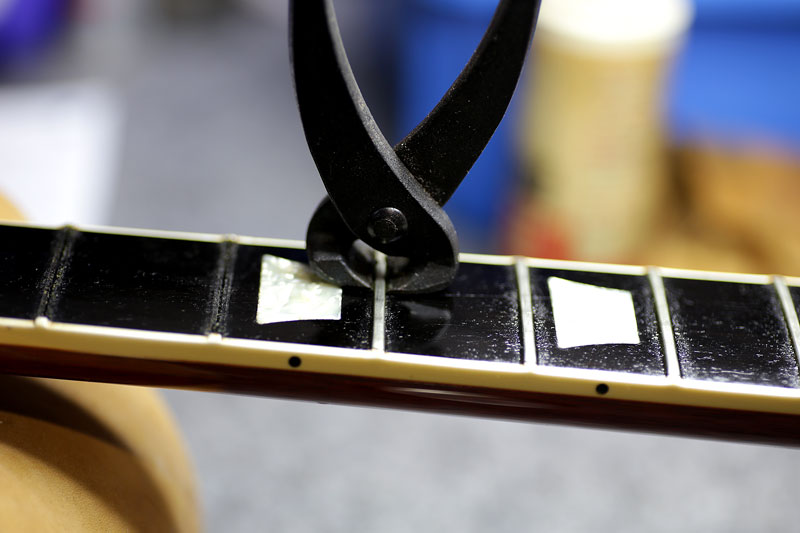

フレット抜き

フレットを抜いてビックリ。

フレットを抜く際は、指板の面や溝にオイルを塗ってフレットがスムーズに抜けるようにします。

今回はエボニー指板だったのですが、オイルを吸い込まずに指板面に膜が張った状態になりました。

きっとフィンガーイーズなどのシリコン系のスプレーを長期間使用したせいでしょう。

フレットも所々浮いており、抜いた後のガタガタも大きかったです。

指板の表面にシリコン系のオイル・液体を塗ってしまうと水分を通さなくなるので、全部フレットの溝から水分、オイルなどが入っていきます。

中にはフレットのニッケル素材とオイルとが合わさり腐食しているケースもあります。

フィンガーイーズはあくまで弦を滑らす為のシリコン潤滑剤。必ずクロスに吹きかけ弦に塗布して下さい。

溝にシリコンが入ると指板調整の際に溝を切り直し取り除くことになります。

通常のフレット交換よりもフレットタングの食いつきが悪くなるので、状態の悪い溝は一旦埋め直して再度溝を切る事になります。

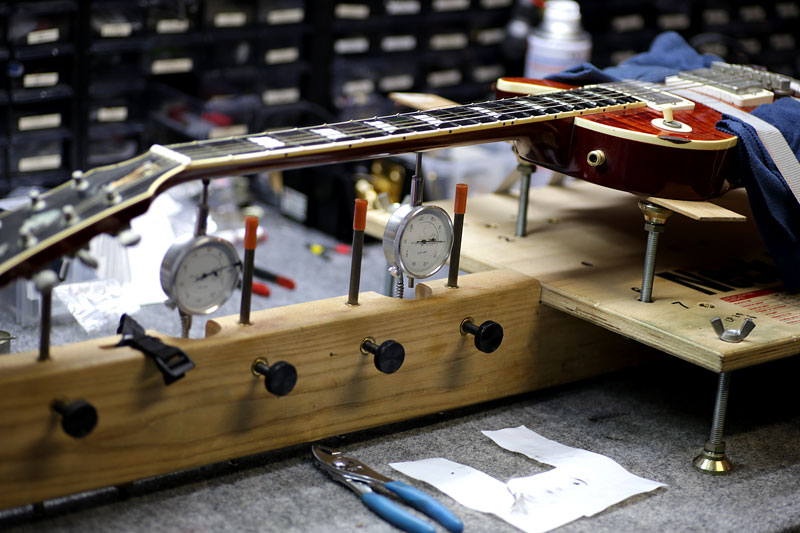

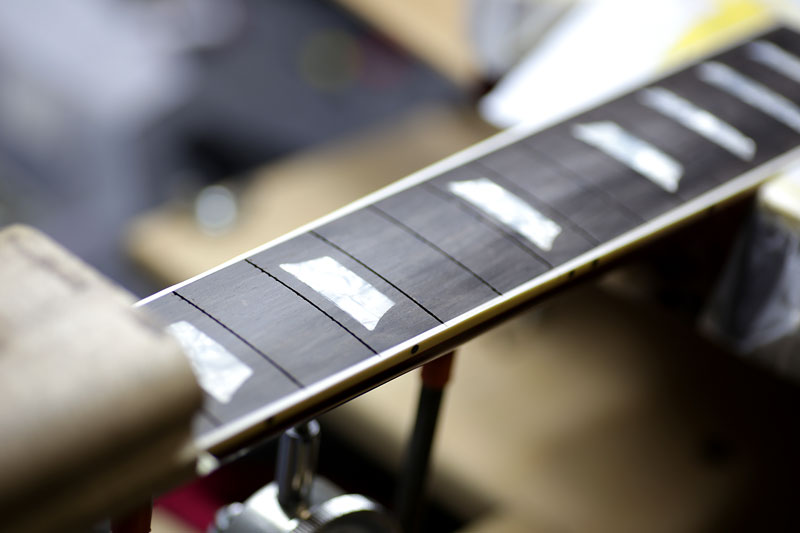

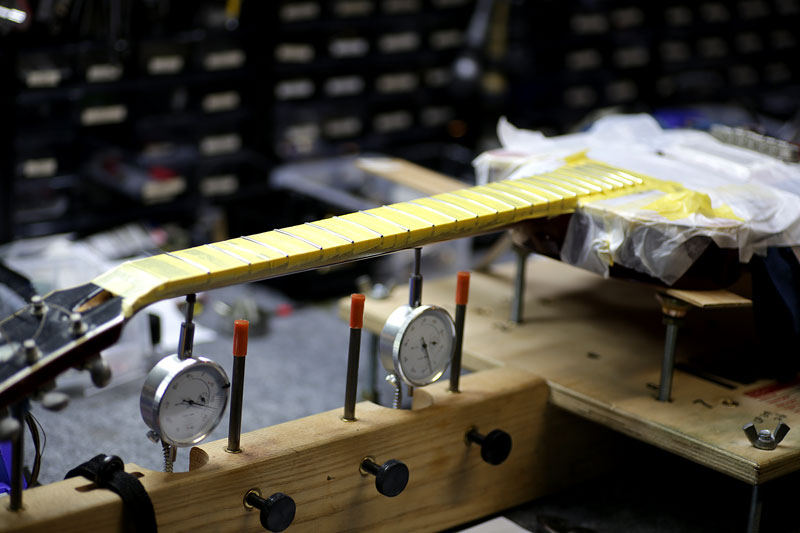

指板調整

フレットを全て抜き終わり、一旦ネックジグにセットし弦を張ります。

フレットをプレスする前に、指板をストレートにするのですが、弦を張っていない状態ですり合わせをしてしまうと、弦を張った際に指板が順反りになってしまいます。

指板を削るのもフレット表面をすり合わせるのも、弦を張ってテンションを掛けた時と同じ状態にして作業する事で、誤差なくストレートを保ったガタツキのない仕上がりになります。

今回はかなりガタツキがあるので80番の番手からスタート。

途中、チョークを引いて削りムラをチェックします。

指板のアール・ラジアスを12インチに合わせる為、ガイドを当てながらチェック。

この作業を丁寧に完全なストレートが出るように行う事で、フレットを入れた際に高さの誤差が少なく済みます。

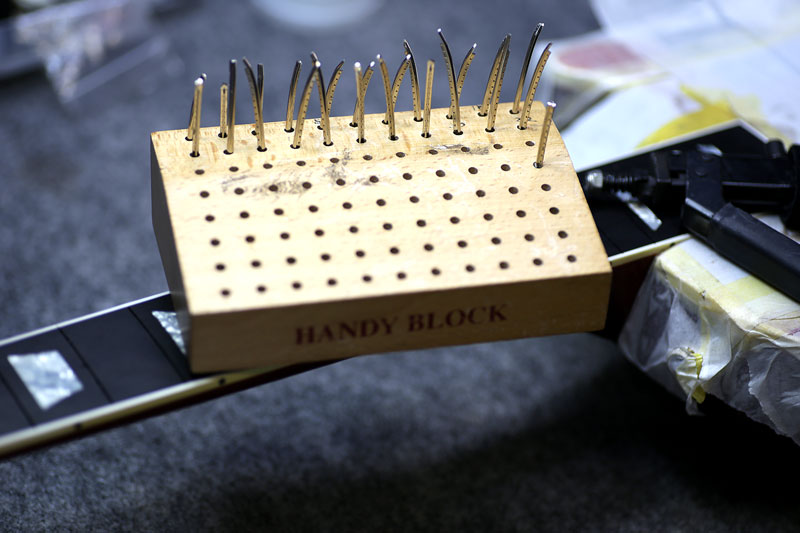

フレット準備

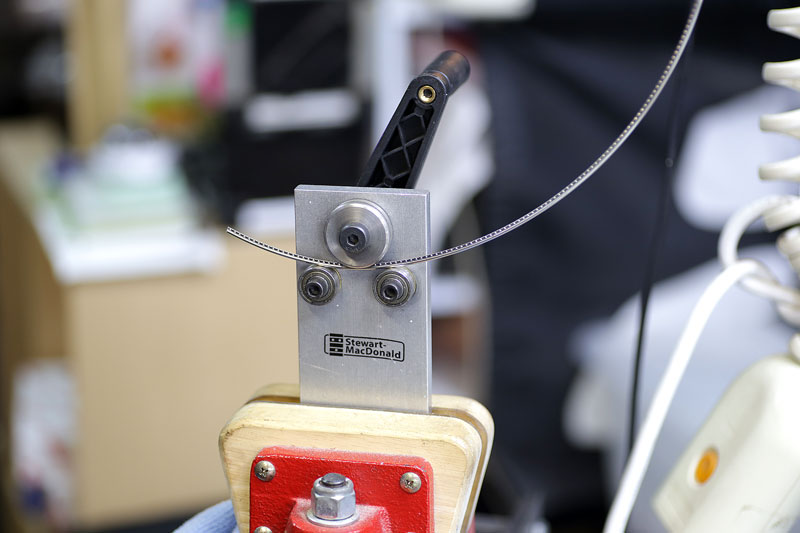

フレットのサイズはGIBSON系のミディアムジャンボ。

指板ラジアスに合わせて曲げます。

バインディングがある指板の場合、フレットの両端をタングニッパーという工具で切り落とします。

指板エンドには溝が無いのでフレットの足だけカットするのです。

フレット打ち込み

フレットは、最初の位置決めの際にハンマーで叩き、その後プレス機で挟み込みます。

ハイフレットはクランプ状のプレス機で入れていきます。

隙間無く綺麗に入れ終わりました。

フレットすり合わせ

再度ネックジグにセットしてフレット上の高さのバラツキを無くします。

ストレートを見ながら高さを合わせてすり合わせ。

平になったフレット上面を半円状になるよう専用ファイルで調整。

フレットサイドの調整、コンパウンドまで終わった状態。

ナット交換

フレットを交換して高さが高くなったので、ナットも新しくします。

それぞれのギターのナット溝に合わせて、牛骨を削り出していきます。

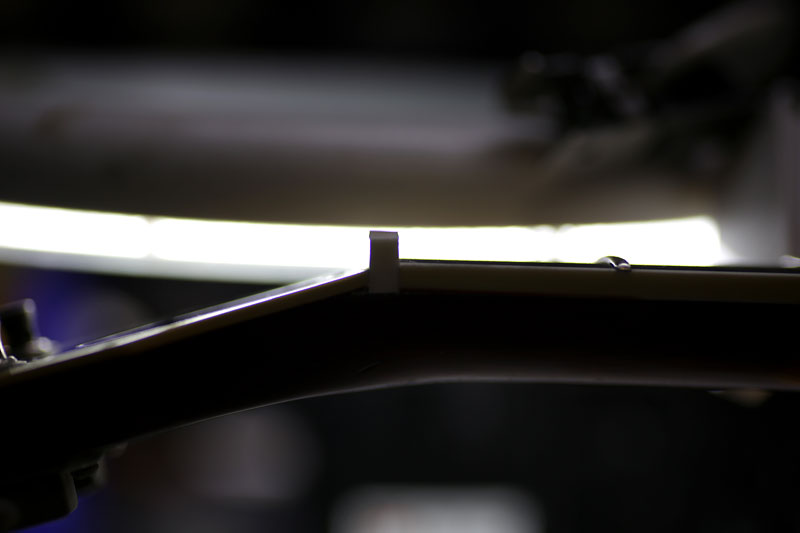

溝の底面、サイドに隙間の無い事を確認します。

接着剤がいらないくらい、少しきつめにセット。

ナットの溝を調整。

ポット交換

続いてコントロール部。

どうしてここまでコストダウンを中途半端にするのか?

現場やギターを使用する人の視点というよりは、会議室で報告書の数字だけ見てる人の判断でしょうか?

ここまで丁寧に時間とお金を掛けたギターなのに、このカバーの中身だけは理解不能ですね。

なんだか GIBSONが陥落していった要因を見てる気がします・・・

上の一体型ユニットになったポット部と、今回のようなポット、コンデンサー、ワイヤリングとでは、一台あたり数千円は違うでしょう。

企業の収益アップを考えたら、コストダウン化もやむを得ないのでしょうね。

なんだか、車も家電もみんな、機能を無視したコスト重視でドライな製品ばかりですね。

ギターももはや工業製品・・・

でも修理や改造でひと手間かけて、グレードや満足度を上げられる分 家電よりもマシかもしれません。

皆さん店頭に持ち込まれる際に、「本当にこれは良いギターなんだろうか?」っていう不安を口にする方が非常に多いです。

「どうすればもっと良くなりますか?」 「更に良くして下さい」 等々。

リペアやカスタマイズで、間違い無く現状よりは改善します。

但し、持ち込まれるギターやベースのポテンシャルの上限もあるので見極めが難しいのですが。

様々なギター/ベースの悩みを解消できるよう、手助け致します。

ギター、ベース等のフレット交換、すり合わせなどの 修理・リペアは是非ご相談下さい。

ギター、ベース等の修理は お気軽にご相談下さい。

お願いいたします。