Takamine DMP181AC

Guitar Repair of the Day

Takamine DMP181AC

タカミネのアーチドトップボディが特徴のアコースティックギター。

トップ、バック共にメイプルを使用したソリッドなサウンドが印象的でした。

フレット状態

フレットがかなりすり減ってきたのでフレット交換の依頼でした。

エレキに比べ太いゲージを使用するアコギはローコード部分のフレットの減りが早いので、フレット交換の際はステンレスをお勧めしております。

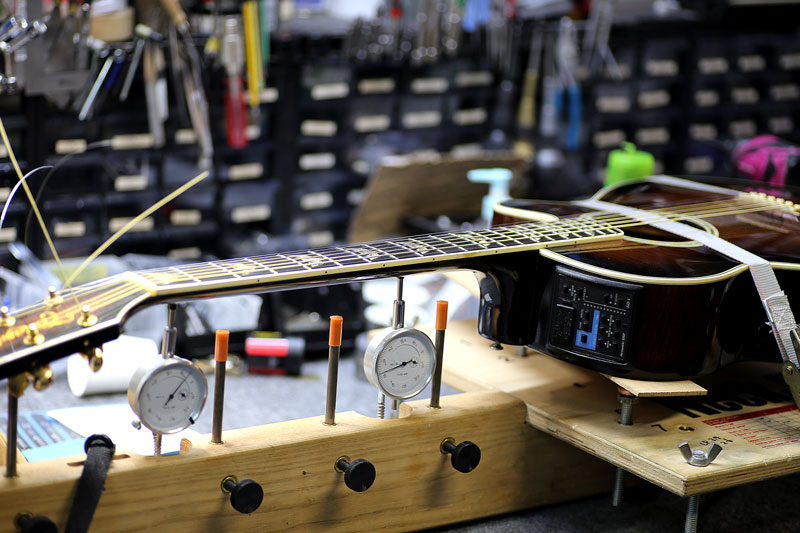

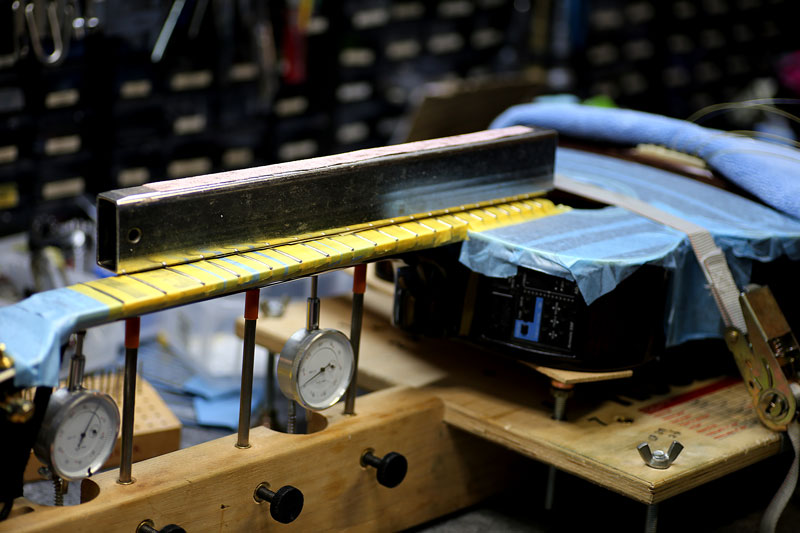

フレット抜き

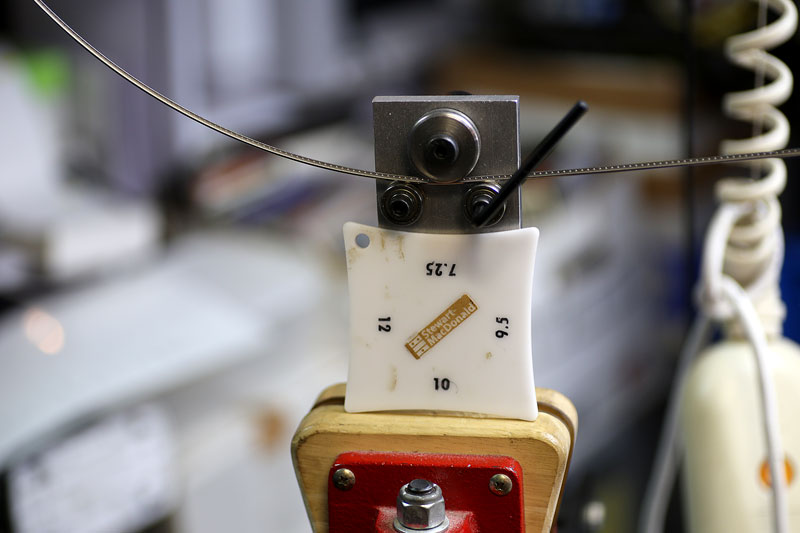

ネックジグにセットして、弦を張ってチューニングを合わせ、弦を張ったのと同じ状態をキープしながら、ストレート状態のネックからフレットを抜いていきます。

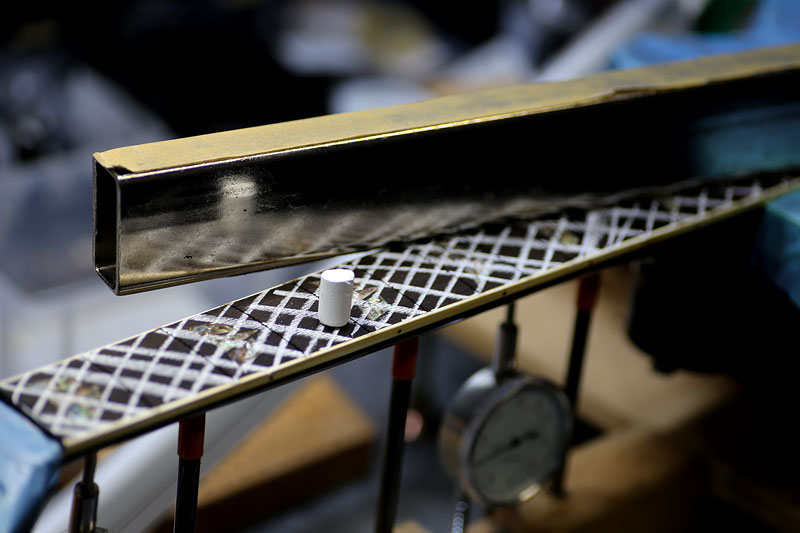

エボニー指板にオイルを塗り、フレットの溝に染み込ませます。

これを行うのと行わないのとでは、フレットを抜く際の指板欠けのトラブルが全然違ってきますね。

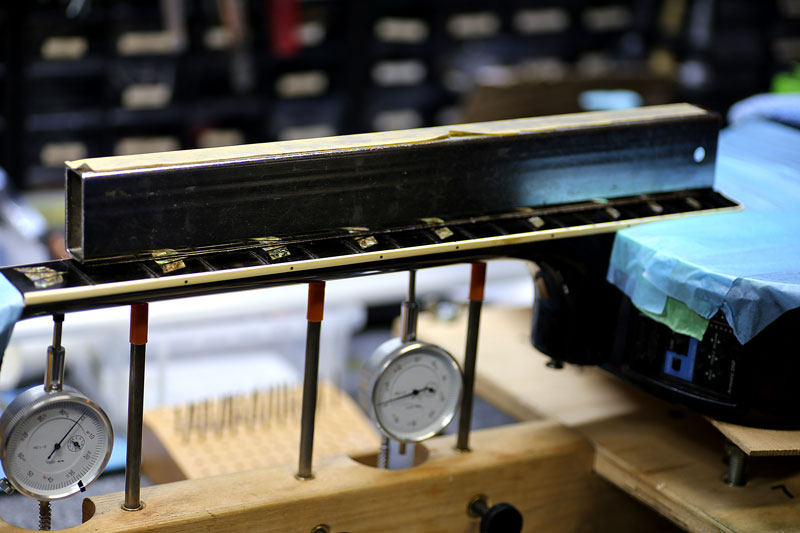

全て抜き終わりました。

フレットを全て抜くと、若干のネックの反りがあり、またステンレスフレットを打ちこんだ後はネックの変動があります。

これを考慮して指板を整えてフレットを打ちます。

ネックジグを使う事で、フレットを打った後のすり合わせを極力減らし、また弦を張った状態でストレートになるように作業出来ます。

弦を抜く前にトラスロッドを回してネックをストレートにしたのですが、抜いた後はこのくらい順反りになりました。

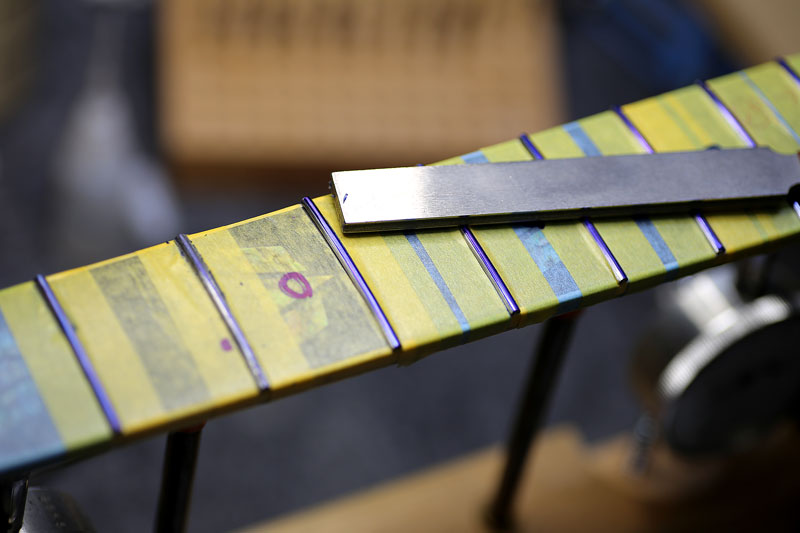

指板調整

指板を研磨してストレートにします。

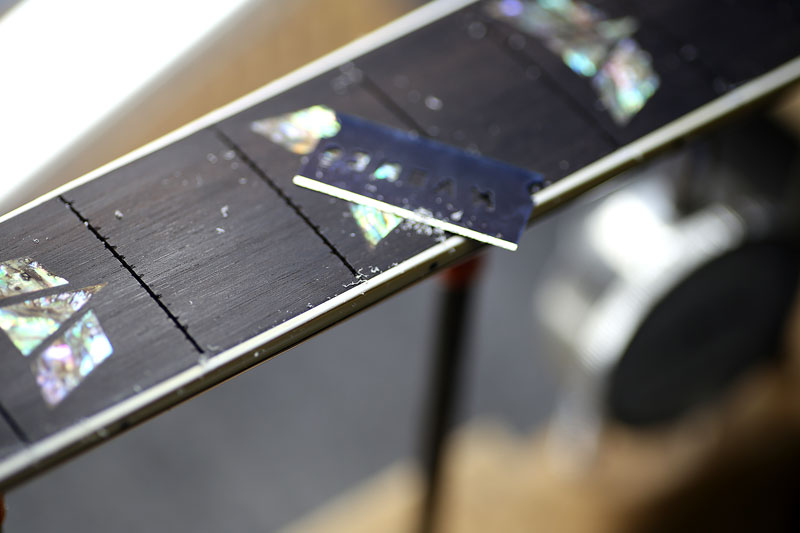

指板にチョークを塗ってポジションごとの削れ方をみます。

高い部分を見分けながら調整。

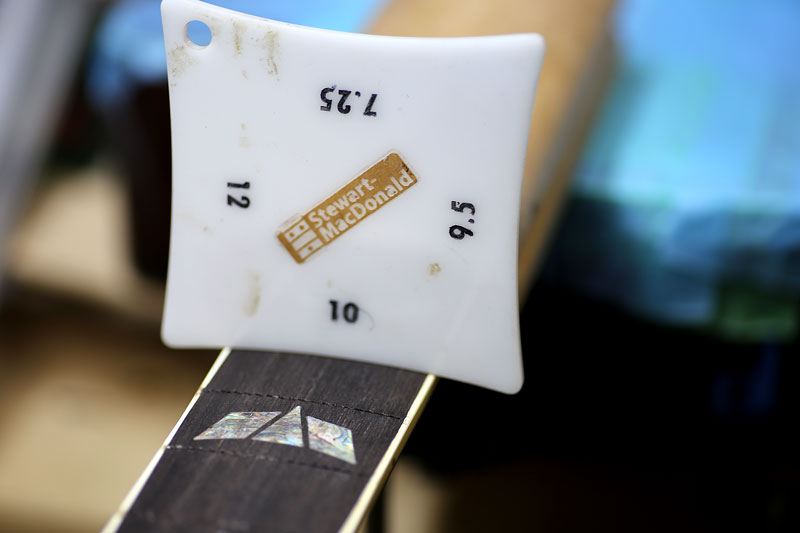

ラジアスゲージに合わせて微調整。

ストレートになりました。

バインディングがあるギターの場合、指板を研磨した際に角が立ってきます。

触れても痛くないように角を落としていきます。

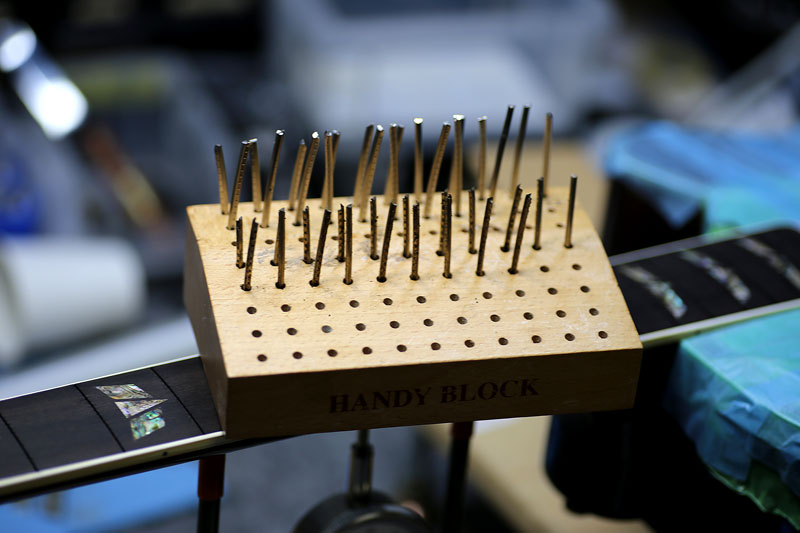

フレット準備

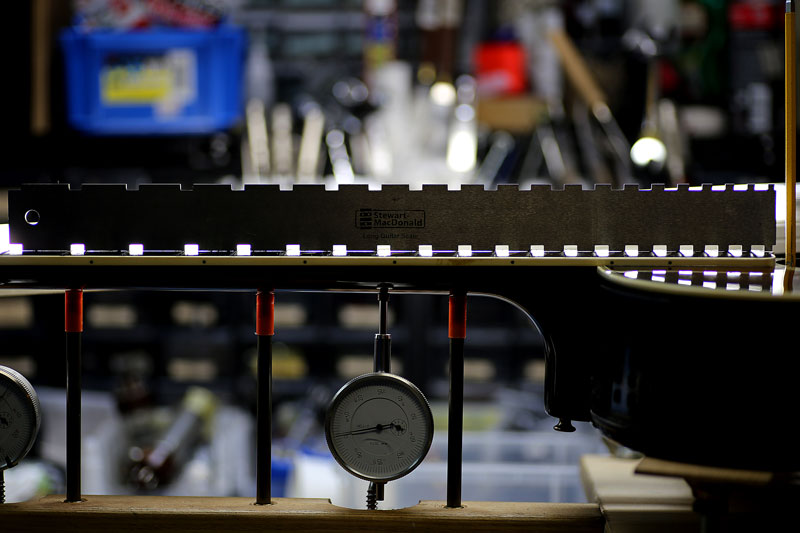

今回はStewmacのステンレスフレットを使用。

指板を削っていったので溝が浅くなっています。

溝のゲージに合わせて、中心部を溝切り。

フレットプレスで打ち込んだ際にぴったり、スパッと入るように、ステンレスフレットはラジアス値を正確に曲げる必要があります。

切断完了。

写真は撮り忘れましたが、この後バインディングの端に合わせ、タングを切ります。

硬いから本当に時間が掛かります。

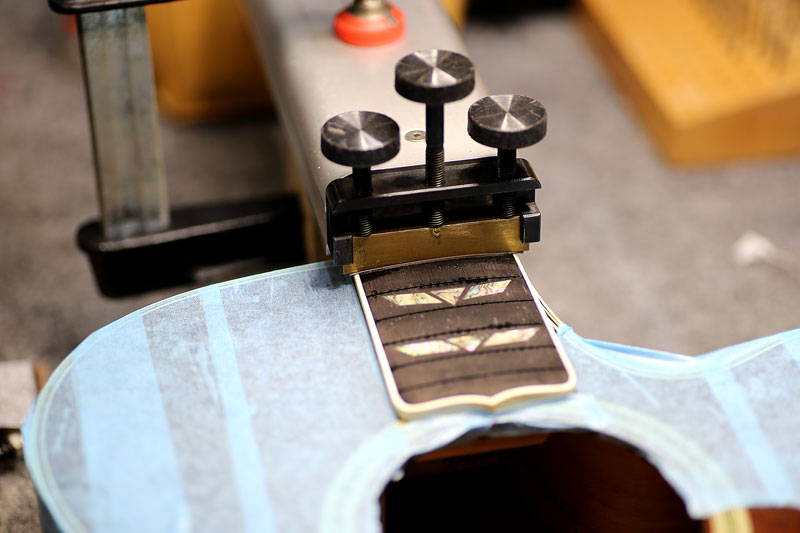

フレット打ち込み

ハンマーで軽く叩いてセットした後、プレス器で固着。

ハイフレットはサウンドホールからセット。

全て打ち終わりました。

フレットすり合わせ

全体の高さを合わせる為にすり合わせ。

頭を軽く落としてから、フレットを丸くするようにクラウンを整えます。

研磨、ポリッシュを経て完了。

光り輝いてます。

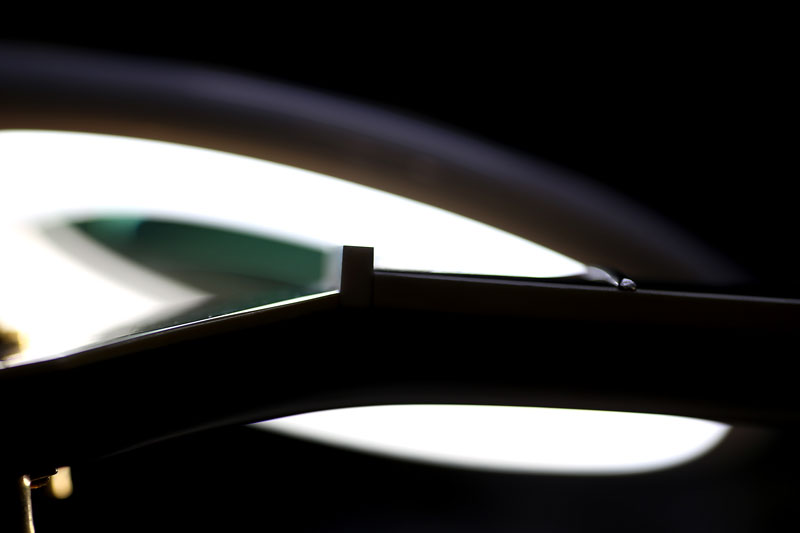

ナット交換

ナットは1フレット側が欠けていたので交換。

牛骨のブロックを削り出していきます。

ナットの溝に合わせて微調整し、ライトを当てながら隙間が無いのを確認。

ナットも研磨、ポリッシュをして完了。

ステンレスに変える事で、コードの分離が格段に良くなります。

最初はタッチの違いに違和感がありますが、30分も弾いていれば慣れてきます。

ステンレスへの交換は通常のフレット代金+11,000円増しとなります。

通常のフレット、ステンレスフレットへの交換 は是非お問合せ下さい。

ギター、ベース等の修理は お気軽にご相談下さい。

お願いいたします。