S-Yairi YD-304

Repair of the Day

S-Yairi YD-304

1976年製 Sヤイリのアコースティックギター

70年代の日本製ギターはどれも素晴らしいですね。

MorrisもYairiも40年以上を経過した物で、めちゃめちゃ鳴る個体が沢山あります。

こちらのYD-304も贅沢なハカランダを使用していて、乾いた抜けの良いサウンドでした。

フレット状態

流石に40年以上経っているのでフレットがボコボコに。

またネックにトラスロッドが入っていない時期の物なので、ねじれが酷かったです。

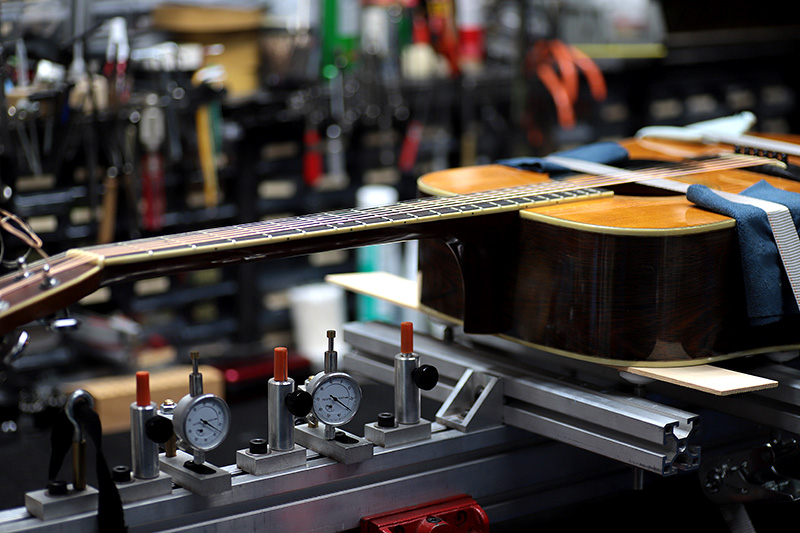

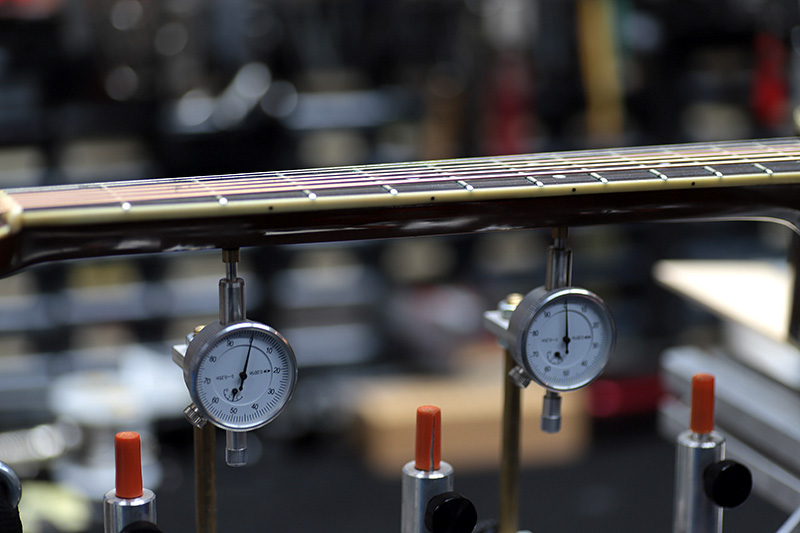

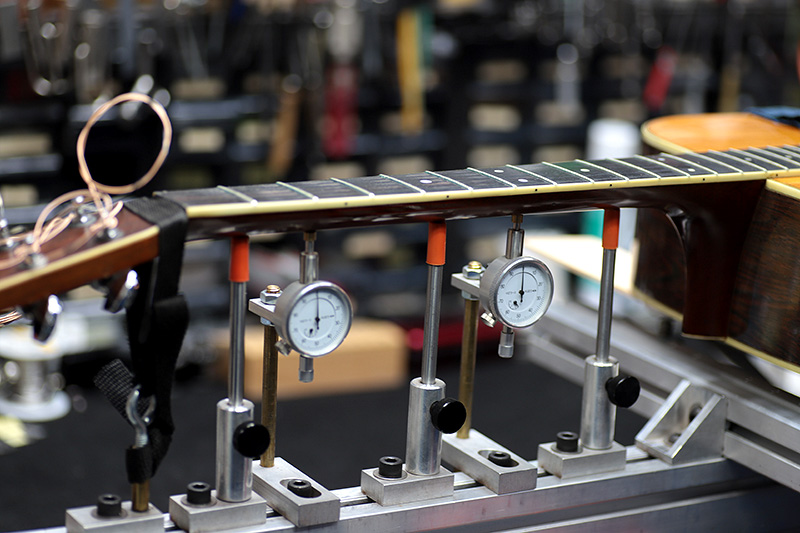

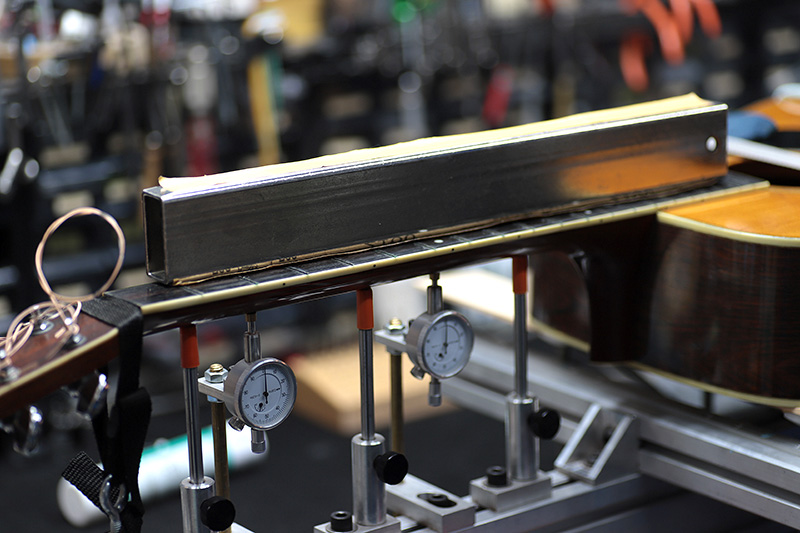

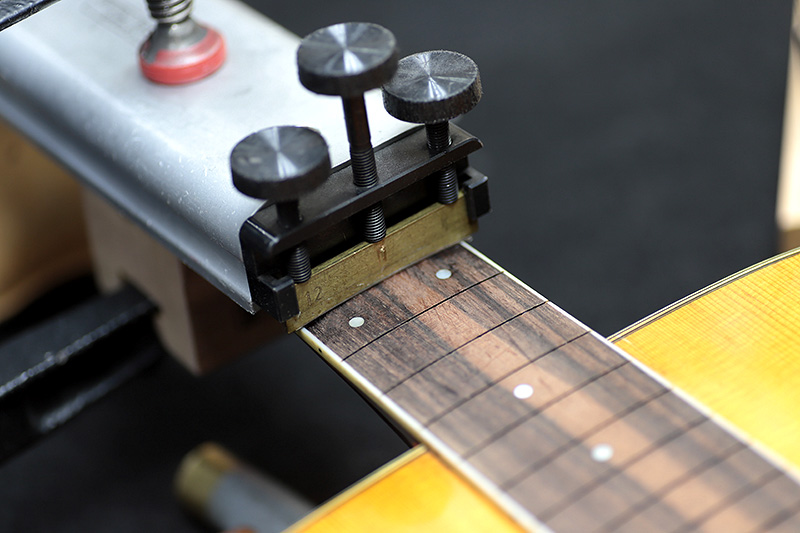

ネックジグ

一旦ネックジグにセットし、状態を確認します。

弦を張ってテンションを掛け、その状態のゲージメモリをゼロにします。

弦を外してネックのテンションが緩まったら、ヘッド部を下から押し上げ、弦を張った時と同じテンションにします。

こうする事で指板をストレートにする際に、弦を張った時と同じ状態で作業出来ます。

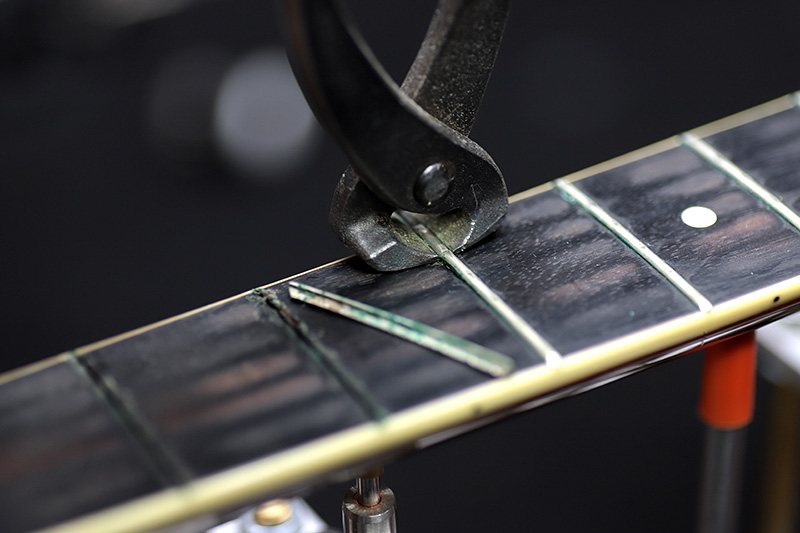

フレット抜き

ネックジグにかけた状態でフレットを抜いていきます。

写真で緑色に見えるのは錆び。

フレットのスロットもボロボロです。

全て抜き終わりました。

この後指板を研磨します。

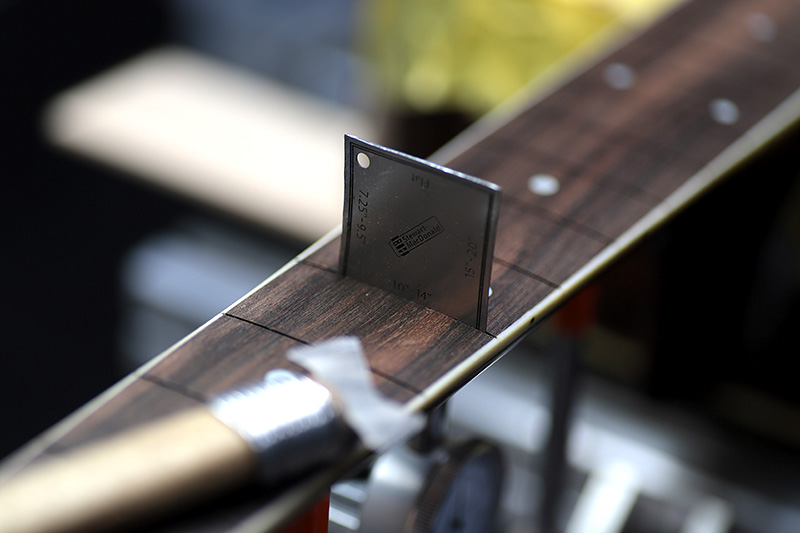

指板調整

トラスロッドが入っていないギターは、ネックジグで弦を張った時と同じ状態にし指板を研磨しないと絶対に真っすぐになりません。最近はわざわざネックジグを使ってフレット交換をしたいという方が増えてきました。

ほぼ真っすぐになりました。

ほんの少しだけ順反り気味にしました。

フレットのスロットもボコボコのところは一旦埋めなおし、溝を開けなおしました。

溝の深さを一つ一つチェックしていきます。

綺麗に仕上がった状態。

これでフレット打ちに入れます。

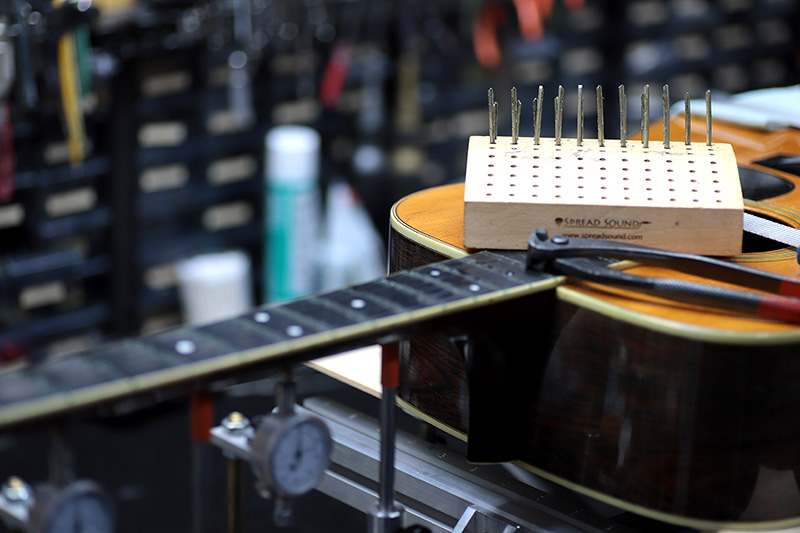

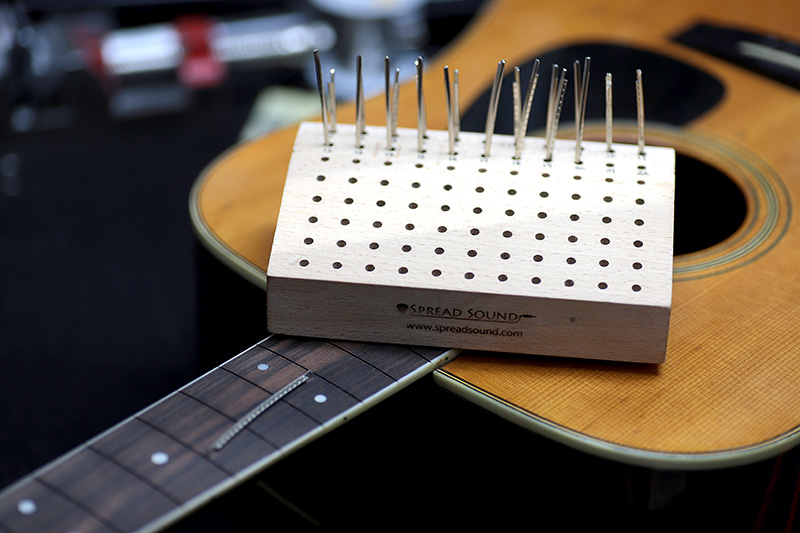

フレット打ち直し

今回使用するのはマーチンなどよりも少し高さのあるタイプ。

バインディングがあるのでフレットの端をカットします。

全てのフレットの準備が整いました。

ハンマーで溝に入れ、プレス機で挟み込みます。

ハイフレットはこのような機械でクランプします。

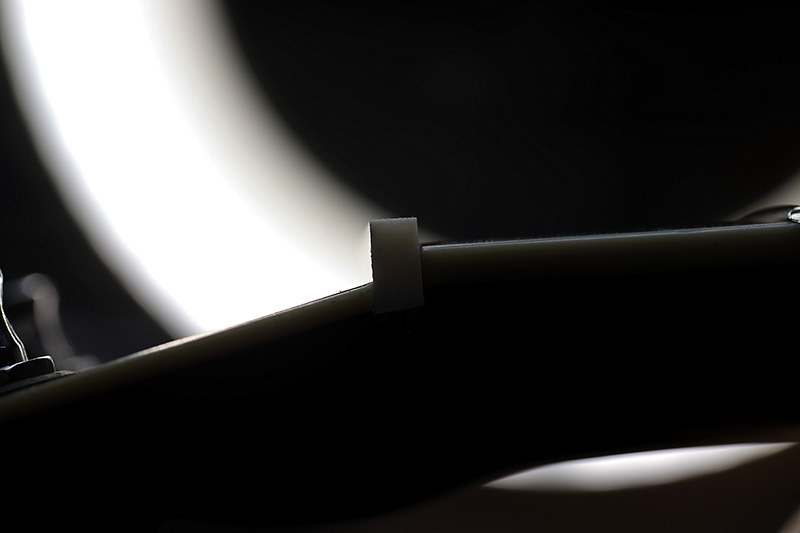

ボディ部に掛かった部分はこんな治具でクランプ。

全てのフレットが打ち終わりました。

フレット研磨

一旦弦を張ってデコボコになっているフレットトップを軽くすり合わせ。

どうしても部分的に高くなっている個所が出てきてしまいます。

ペンでマーキングしてすり合わせします。

研磨後は平になったフレットトップを丸く加工。

あと一息。

研磨、バフ掛け、オイル塗布

ナット交換

フレットが少し高くなったのでナットも交換。

ナットのスロットにぴったり合うように調整。

弦の溝を掘って完了。

ねじれも解消し、弦高も下がり、運指もとてもスムーズになりました。

コード感も綺麗で、かなりタッチの反応が早いギターです。

沖縄だと程度の悪くなったマーチンよりも、ヤイリやモーリスのコピー物のほうが安定している事も。

但しどれも保管環境が良くてコンディションが良い場合。

もうすぐ5月。

これから雨も多くなります。

雨が多くなると木材は膨張します。

膨らむ分にはいいのですが、これが一気に湿度が下がると、木材が急激に縮みだし、フレットエンドが出っ張ったり、接着が剥がれやすくなります。

湿度が高いのがいけない、のでは無くて、湿度の差がギターのコンディションを悪くさせます。

また弦を緩めれば良い、と考えてる人も多いですが、弦を緩めると弦のテンションが無くなり、今まで釣り合っていたネックと弦のつり合いが無くなり、トラスロッドが急に効きだします。(逆反りに)また弦を張れば元に戻ると考える人も多いですが、高温多湿の沖縄では絶対に緩める前と同じ状態にはなりません。

緩めるより、普通に張っていたほうが、ネックが反った場合に対処しやすいです。

逆反りになって癖がつくと、トラスロッドだけの調整では元に戻らない事が多いです。

ネットで見つけるギターの情報のほとんどが、北アメリカの状況か日本本土での状況です。

高温多湿の亜熱帯 沖縄で同じHow to が通用しない事も(が)多いです。

先ずは湿度計を買って、各々保管されている環境のチェックをしてみて下さい。

保管されている場所(ケース内)が、思っている以上に湿度の変化が大きい場所かもしれませんよ。

ギター、ベース等の修理は お気軽にご相談下さい。

お願いいたします。