GIBSON Thunderbird

Bass Repair of the Day

GIBSON Thunderbird

ギブソン サンダーバードⅣ。

かなり弾きこまれた状態でフレットが大分すり減っていたので交換致しました。

フレット状態

フレットのすり減りと同時にところどころフレットが浮いています。

指板が波打っているような感じ。

持ち込まれた時点でネックの状態があまり良くなくトラスロッドに余裕がありませんでした。

フレット交換に伴い指板を研磨し修正します。

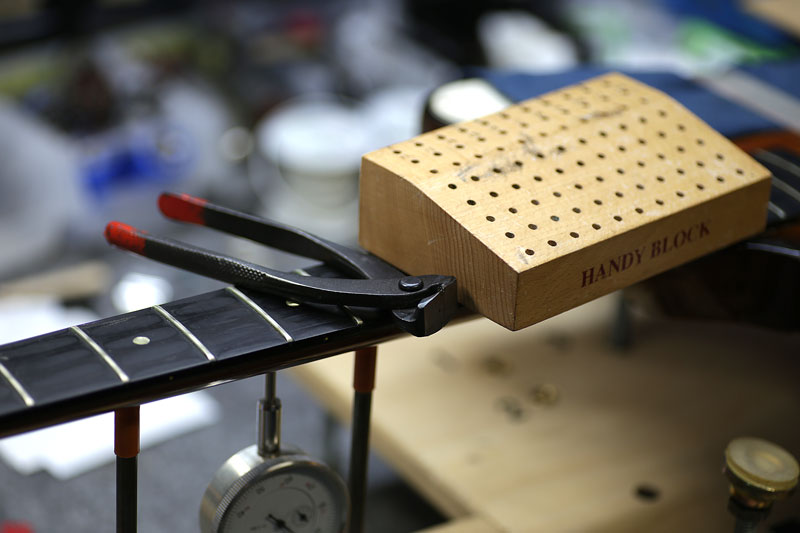

フレット抜き

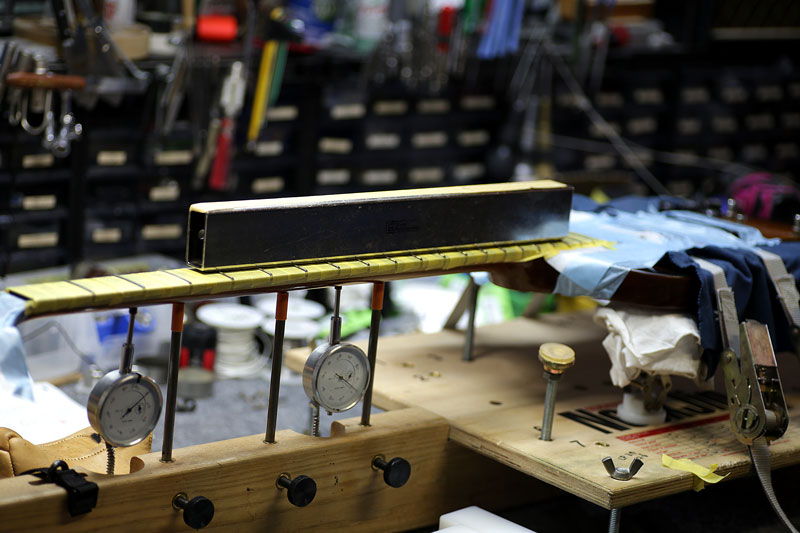

フレット交換時に使用するネックジグですが、エレキギター、ベース、アコギなど殆どの機種に対応するようボディを支える台座スタンドの穴位置が掘られていますが、サンダーバードの形状だけは1点穴位置が合わず、臨時のジャッキで支えています。

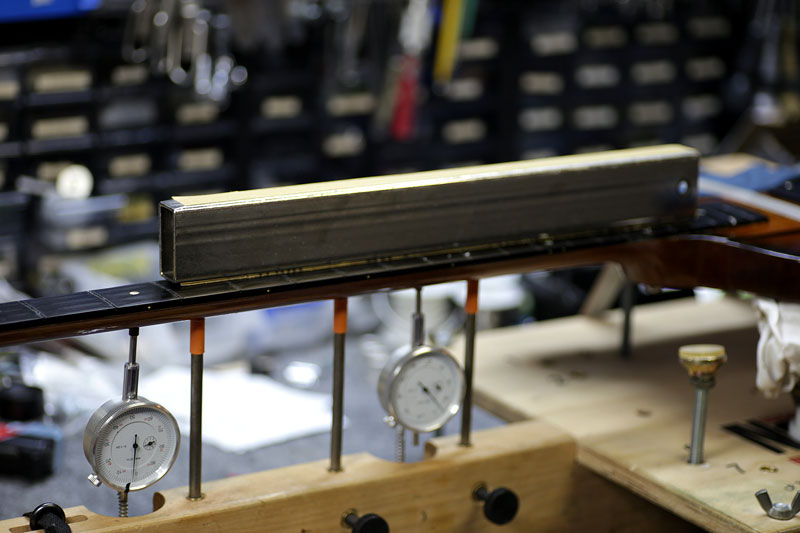

ネックジグは指板のアールを修正する際には必須の調整台で、弦を張って撓んだ状態のネックを再現出来るので、指板やフレットを真っすぐに研磨するのには欠かせません。

どんなギターやベースも、セッティングが完全に整った新品の状態を100とすると、長年の使用や経年でセッティングに狂いが出ます。木材の変形も伴う為、年月が経てば経つほど・使えば使うほど、完全な状態に戻すのは難しくなります。それでもなるべく100のうち90位には近づけられるよう修理をしています。

その少しの誤差を、このネックジグは埋めてくれます。

ネックジグにベースを固定して、弦を張ってチューニングを合わせた状態で、ネックの下のダイヤルゲージのメモリが0になるようにセットします。

この状態でフレットを全て抜きます。

劣化したフレット周りのエボニーは脆いので、オイルを染み込ませながらゆっくり丁寧に抜いていきます。

全てのフレットを抜き終わりました。

指板調整

弦を張ってチューニングを合わせた状態でメモリを0に合わせましたが、弦を外すとネックはかなり動きます。

具体的には弦を張っている時はストレートだったネックは、弦を外すと逆反り(両端が下がって真ん中が上がっている状態)になります。

指板を研磨するには弦を外さないといけないのですが、逆反りになった状態で指板を研磨してストレートに合わせた場合、弦を張った時には真ん中が凹みます。(順反りのような状態)

ネックジグは、ネックジグ上で弦を外して逆反り状態になったネックヘッドの裏を持ち上げ、弦を張っている時と同じ状態を作り出せます。基準は先ほど合わせたメモリの位置です。

現在弦を外した状態で、ネック下のダイヤルメモリは 0を指しています。

ネックに弦を張っていた時と同じ状態です。

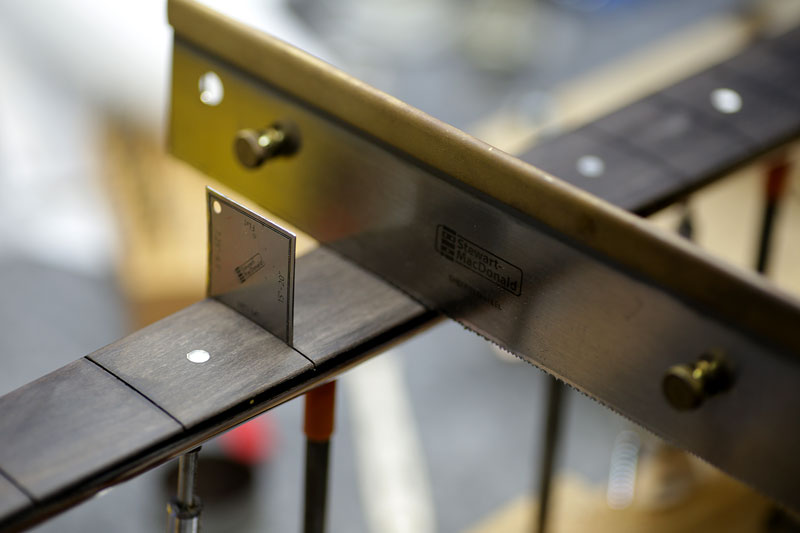

この状態で指板がストレートになるように研磨します。

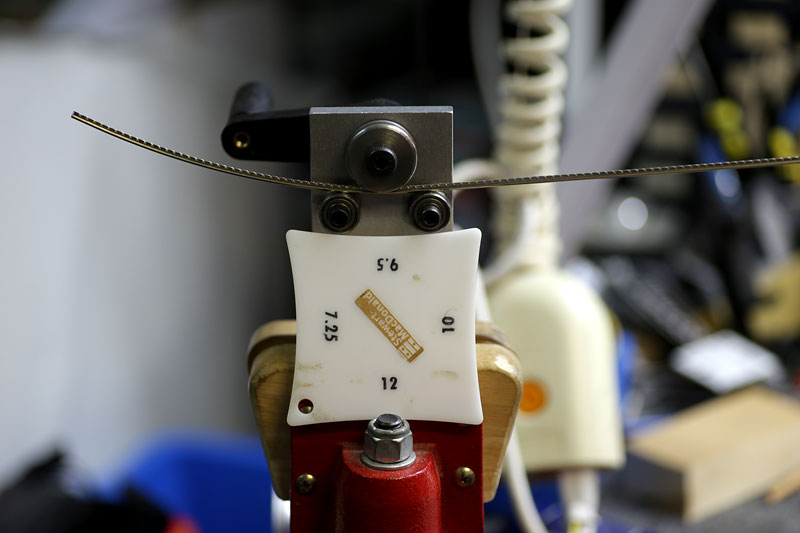

ストレートにするのと同時に、指板のアール(ラジアス値12)も揃えていきます。

ラジアススケールに書かれた7.25インチは、Fenderのビンテージタイプの値。

12インチはギブソン系に多いラジアス値。

かなり削りましたが、ポジションマークが消える事無く綺麗に仕上がりました。

指板を削ったので、フレットのスロットも浅くなっています。

新しいフレットの足の高さにあうようにノコギリで再度溝を切り出します。

フレット準備

その後、フレットをラジアスの値にあうように曲げます。

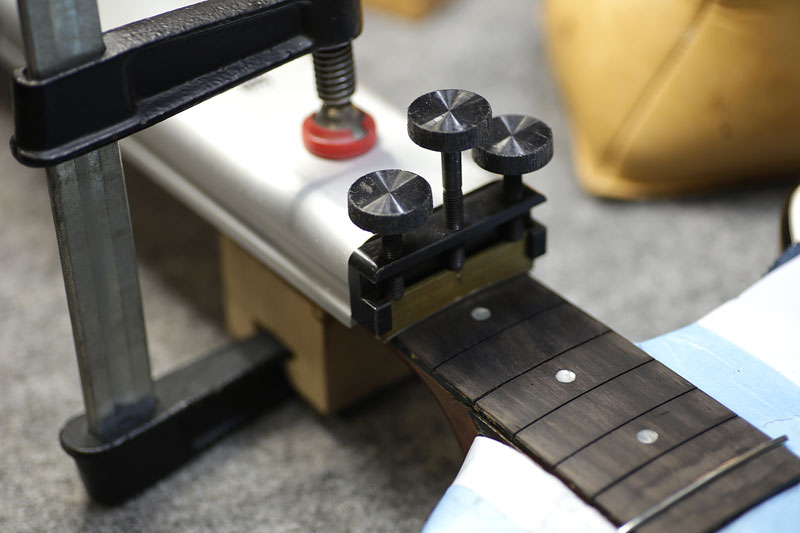

フレット打ち込み

指板のアールが綺麗に揃っていて、フレットのアールが揃っている場合は、フレットプレスで打ち込む場合、スパッと入ります。

ハイフレットはハンドプレスが入らないので、このような治具でプレス。

実際はプレスだけでなく、昔ながらのハンマーも併用します。

フレットを全て打ち終わりました。

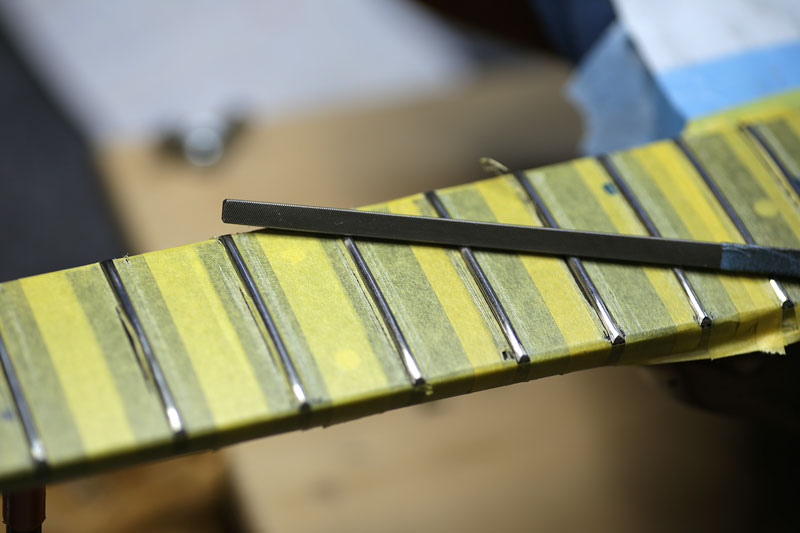

フレットすり合わせ

もう一度同じようにネックジグにセットして、フレットの段差を水平に整えていきます。

綺麗に打ちこまれたフレットでも、必ずデコボコがあるので研磨を行います。

頭を研磨したフレット面をアールがつくように、1本1本仕上げていきます。

研磨、ポリッシュまで終わった状態。

フレットエンドも引っ掛かりが無いように綺麗に丸く仕上げます。

古いギターやベースも、フレットが新品になると、全く印象が変わりますね。

ギター、ベース等の修理は お気軽にご相談下さい。

お願いいたします。