Taylor 814ce DLX

Repair of the Day

Taylor 814ce

テイラーのアコースティックギター

ネック調整

購入して数か月、まだメンテナンスをしていなかったので一度健康診断を兼ねて

アメリカから日本本土に運ばれて沖縄に来たギターは、それぞれの地での環境の変化をもろに受けます。

湿度の違いもそうですが、保管状況もとても重要です。

製造、発送を経て、ほとんどの時間をハードケース内で過ごすアコースティックギターは、ケースを開けて弾き始めてから、状態が著しく変化します。

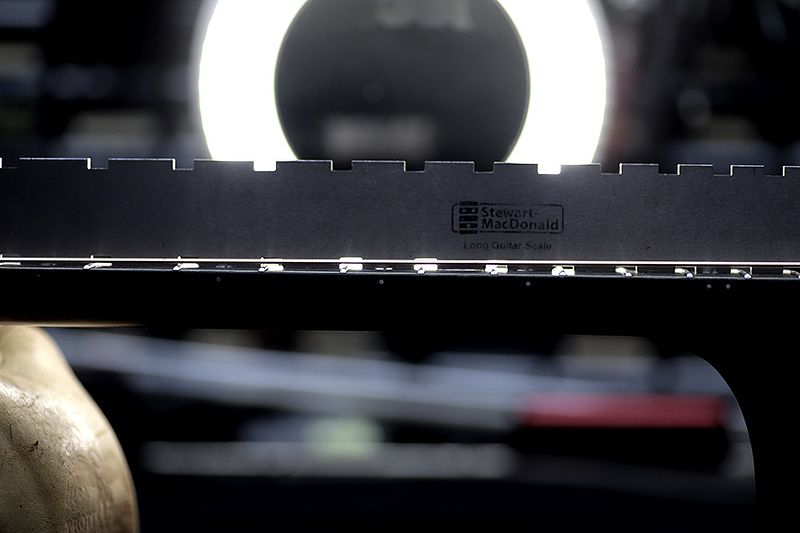

現状は、数か月でこれだけ順反りになっていました。

何度も弾きこみながら馴染ませ、ようやくストレートになりました。

ネック、指板

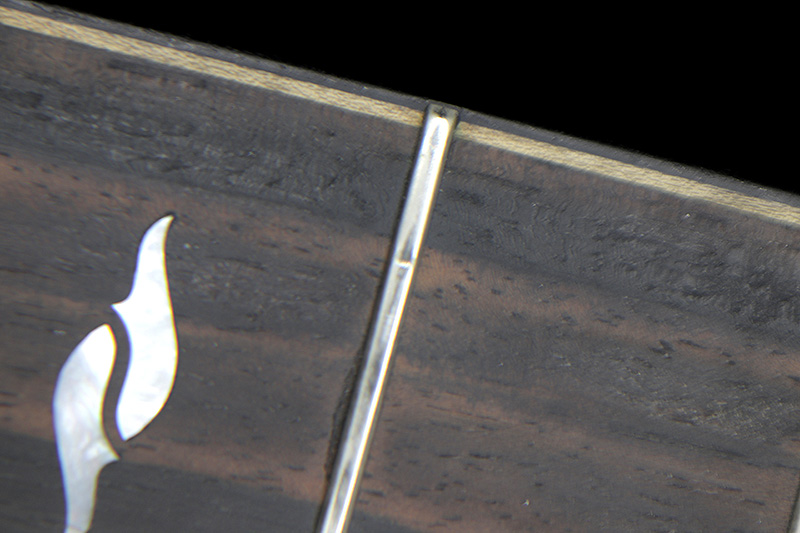

指板、フレットはかなり弾きこまれた跡があり、一部はかなりすり減っていました。

カポを使うと、どうしても上の写真のように打痕がついてしまいます。

このまま弾き続けると、どんどん溝が広くなって・・・

溝の引っ掛かりが無くなる程度にアールを出しながら削ります。

ローフレットのみ研磨を行うのはとても難しいのですが、極端にフレット浮き等があるわけではないので、ビビりは一切出ず、イントネーションも良くなりました。

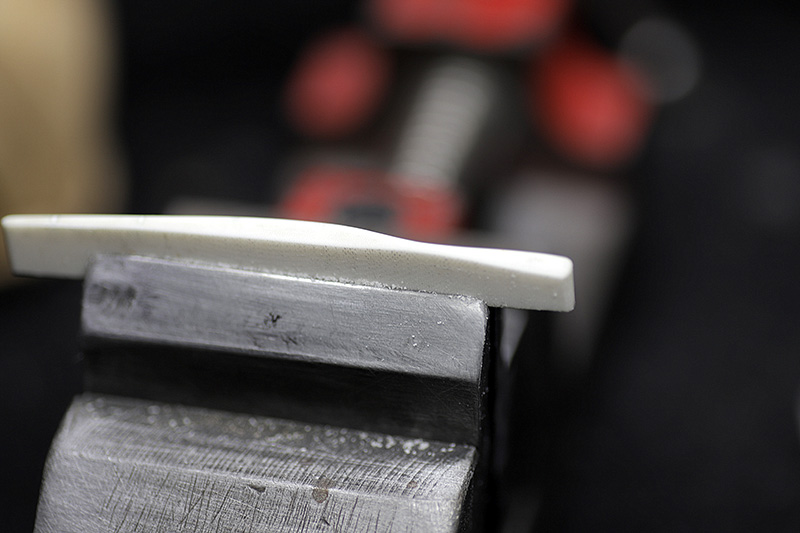

サドル調整

1、2弦だけが高い感じだったので、指板のアールに合わせて上面を整えます。

これを数回繰り返して完了。

ピッチに関係してくるので、弾いただけで違いがハッキリと判りますよ。

最終調整

弦高はカポを使うのを前提としてセッティングしていますが、低すぎるとカポの種類によってはビビりが出てきます。調整の際は、必ずプレイスタイル、カポの有無をお知らせ下さい。

余談

うちの店のお客さんは、本土からの依頼を除いて圧倒的にアメリカ人のお客様が多いです。

基地が近い事もあり、軍人、軍属、民間人問わず、中部に住んでいるアメリカ人ばかり。

長いこと沖縄で修理をしていて不思議だなと思うのが、日本人とアメリカ人の違い。

勿論アメリカ人のお客様の中にも、弦高をミリ単位で指定される方はいるのですが、圧倒的に少ないです。寧ろあまり気にしていない様子。高いか低いか? 弾きやすいか弾きにくいか?

何ミリでお願いします、なんて本当何年も聞いていないですね。

この違いは何か?

仲の良いアメリカ人の友人と話していて思うのが、圧倒的に基本の握力が違う!!

私は修理完了時に、必ず椅子に座って完了後のギターを弾いて貰っています。

その時に見ているポイントは物凄く沢山あるのですが、その一つに「手の大きさ」「筋肉の付き方」

やはり、日本人とアメリカ人の身体的な違いはとても大きいです。

それがギターを弾く事にとって、どれほどの違いになるか?

あくまで一般論ですが、いつも店頭で演奏を見ていて、国籍問わず上手い人は 必ず筋肉があります。

弾き続ける事でついた筋肉、トレーニングでついた筋肉。ギタリストはどうしたって筋肉が無いと理想のフィンガリングは出来ないものです。

弦高を低くして押さえやすい、弾きやすいセッティングにするのも方法ですが、右手、左手の筋力トレーニングなくして、余裕のあるプレイは難しいと思います。

楽器弾きは「文系」のように見えて「体育会系」なアスリートですから。

トレーニング量は裏切りません^^

ギター、ベース等の修理は お気軽にご相談下さい。

お願いいたします。