松岡良治 Aria D-80

Repair of the Day

Aria D-80 – Neck Repair

恐らく70年代に作られた松岡良治監修ARIA製のアコースティックギター。

きっと当時でもかなり高級なモデルだったのではと思われる作り。

ただ数十年を経てネックがかなり曲がっている様子。

状態

弦高が高いのでサドルは目一杯まで削られていました。

ナットも溝が広くガタガタ。

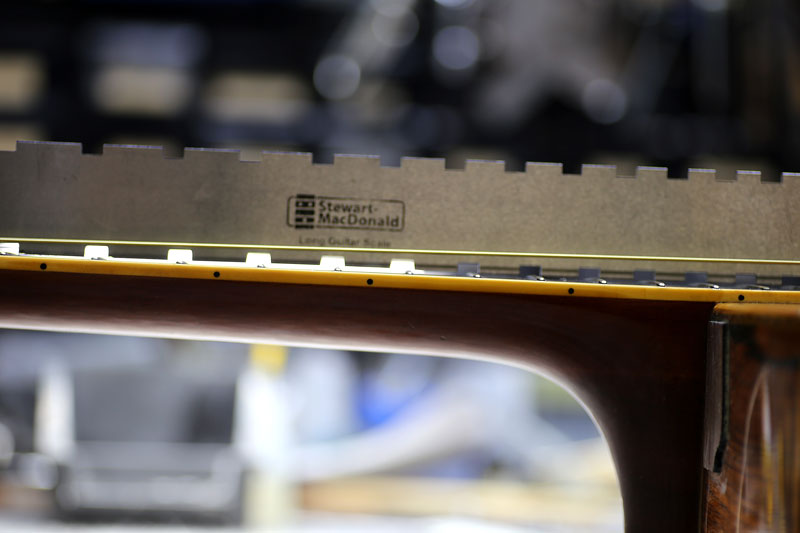

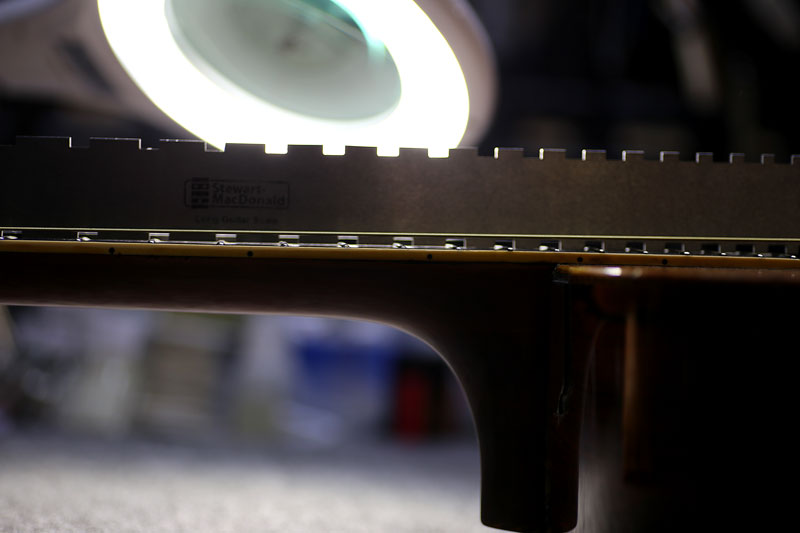

ネックの状態はご覧の通り。

最大3mmほど開いています。

トラスロッド調整でなんとかなると思いきや全く効かず。

ネックアイロン

一旦ネックヒーターを使ってみます。

トラスロッドを緩めて指板の際に切り込みを入れ、ヒーターで熱を加えます。

ネックヒーターは曲がってしまったネックに熱を加え、指板とネック材の間にある接着剤を溶かします。

接着されたまま曲がったネックと指板を一旦熱を加えて分離させ、クランプで再度ストレートになるよう圧を加えて、ヒーターの電源を切る事で冷やしながら固着させます。

完全には真っすぐになりませんが、うまくいけば戻る事も。

ワンピースのメイプルネックや接着が溶けない種類の物の場合、ヒーターで熱を加えても意味がありません。

熱を加えて一時的にしなりが動いたとしても、直ぐ元に戻ってしまします。

なので、ネックヒーター、ネックアイロンは必ず効果があるわけではないのです。

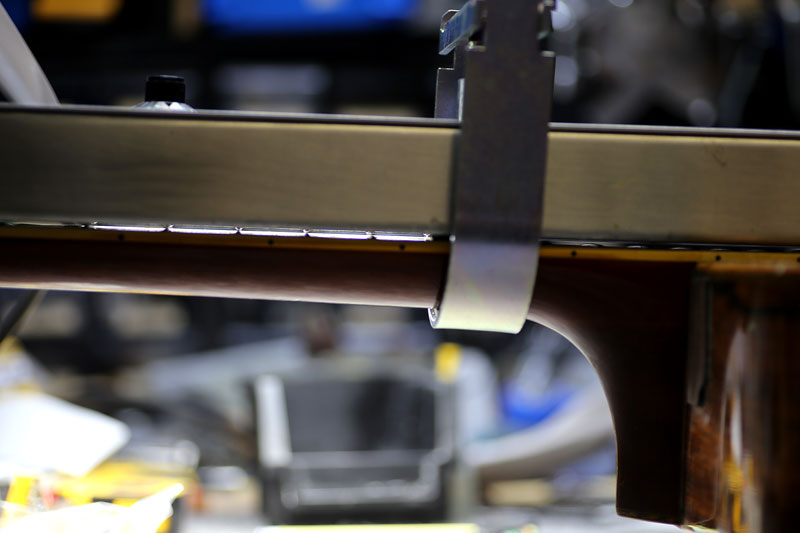

こんな感じで熱を加えてクランプすると平になり、圧を加えたまま冷まします。

クランプを外して反動があってしなりが戻っても、緩めたトラスロッドを締める事で前よりストレートになる事が多いのですが・・・

このギターは全くトラスロッドが効きませんでした。

この方法でなんとかなると思い、お客様にはこの処置の仕方のお見積りを行っておりましたが、これでは持ち込まれた時と殆ど変わっていない状態。

実は、写真には写っていませんが一旦指板を外す事にしました。

ヒーターで指板の接着が溶け動くのは確認していたので、熱を加えスクレーパーを入れながら綺麗に剥がしました。トラスロッドの様子を見たかったのです。

中を開けるとトラスロッドの終端部分の木が腐食していて固定されていませんでした。

何度も何度も回したのでロッドの根本が耐えきれなくなっていたようです。

ネックの継ぎ目をルーターで堀り、新たに木を埋め、新しいトラスロッドを入れて指板を再接着。

文字にするとかんたんですが、かなりの難産。

アイロン後

接着して固着させ、再度ネックを塗装してなんとかここまでストレートに近くなりました。

サドル製作

新しいサドルを作り調整します。

ボディの変形もあったので弦高はまだまだ高いまま。

削ってなんとか弾けるような状態に。

ナット製作

ナットも牛骨で削り出します。

ナットの溝にぴったり合わせます。

弦を張って溝のゲージを削って調整し、コンパウンドをかけて完成。

なんとか弾ける状態まで戻りました。

サウンドは40年以上経過した単板の倍音が綺麗で抜けの良い出音でした。

ギター、ベース等の修理は お気軽にご相談下さい。

お願いいたします。