Amp Repair of the Day

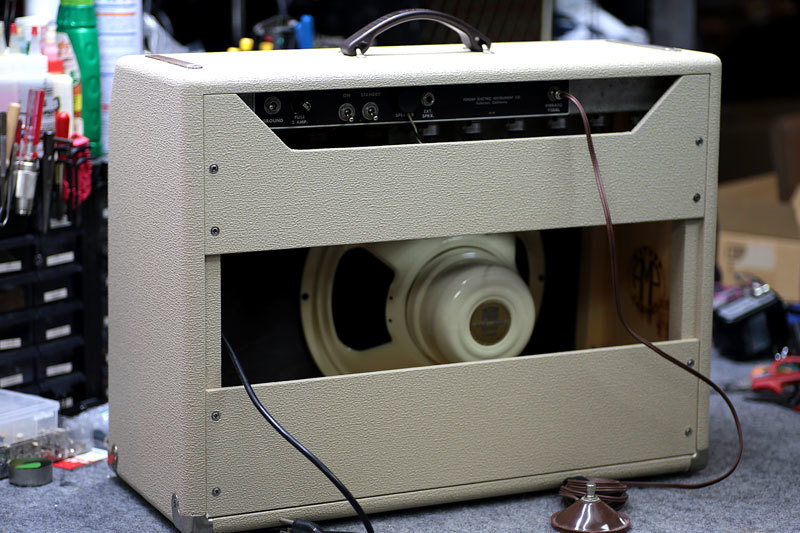

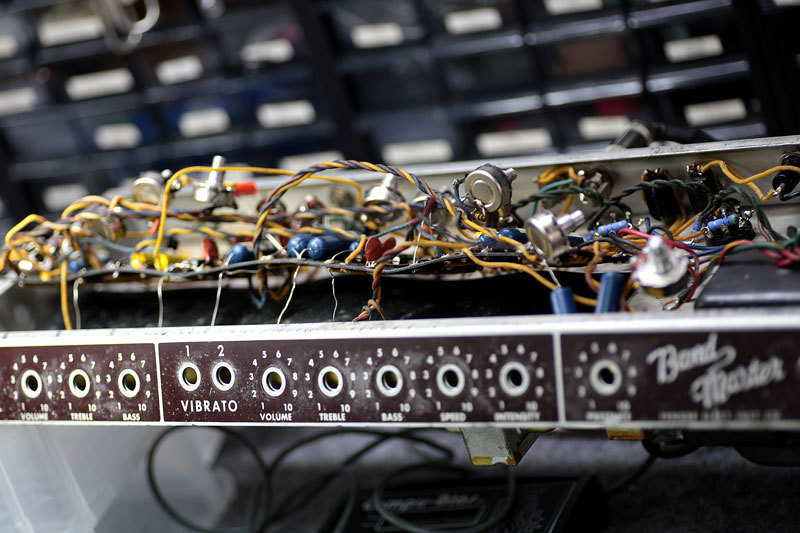

Fender Bandmaster Brownface

60年代のバンドマスター。

色々手を加えながら今もバリバリ現役で鳴らしているアンプでした。

キャビネットはオーダーにて製作された物。

スピーカーはセレッションのクリーム。

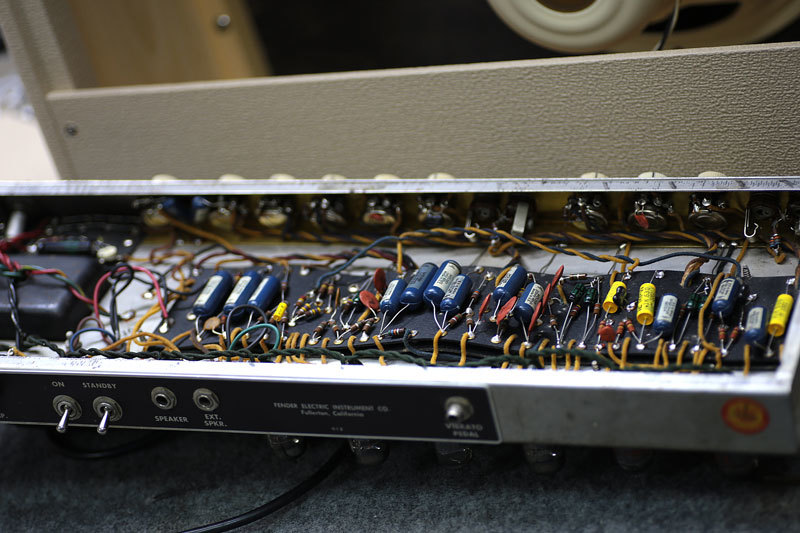

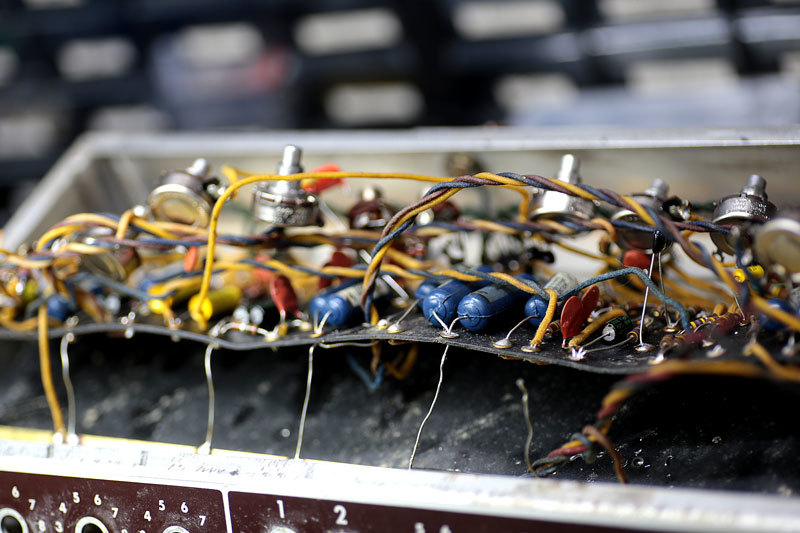

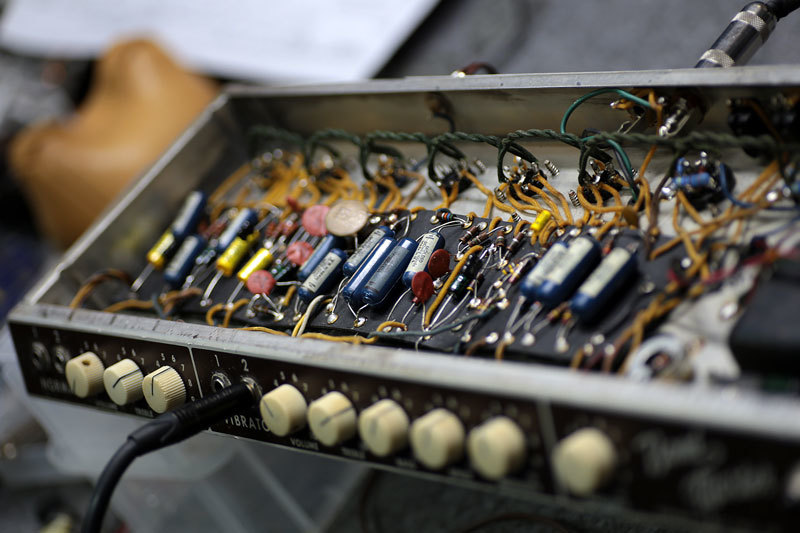

基盤上のパーツも結構交換されており、すっきりとしたパンチのある音でした。

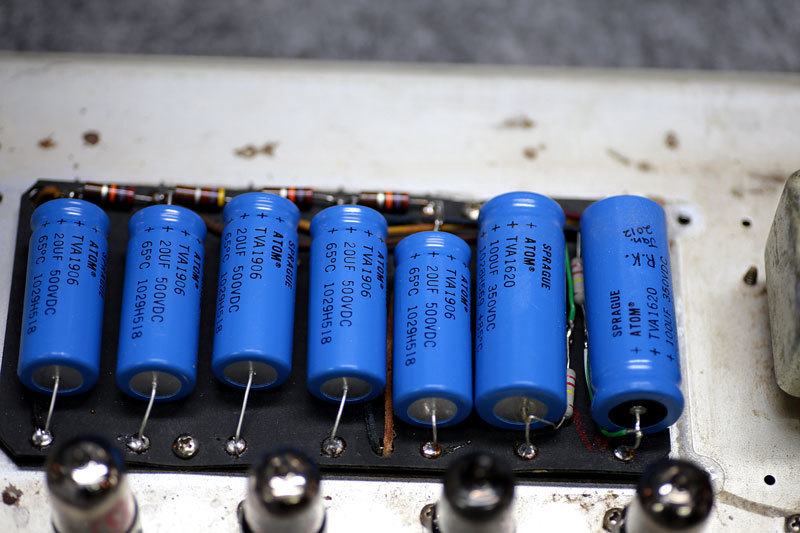

コンデンサーは数年前に交換したメモがありました。

今回は真空管の交換と電源ケーブルの配線変更と交換、トレモロのポット交換、数値変更を行いました。

沖縄の場合基地の中で演奏するミュージシャンも多いのでアンプも当然120V仕様での調整となります。(バイアス調整は使用環境に合わせて調整してます)

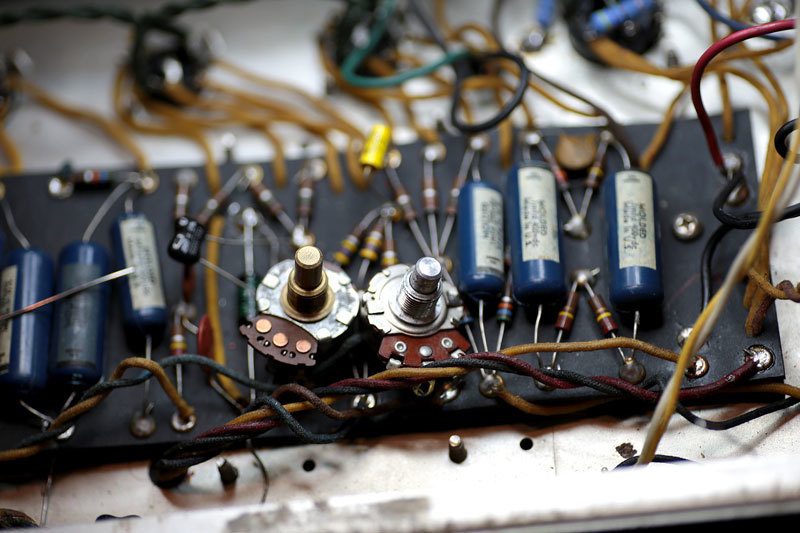

真空管はスベトラーナ。

SEDのロゴですが、以前と同じサンクトペテルブルクの工場で作られているようです。

プリ管もへたっているのがありました。

久しぶりにCompu-Biasで調整。

電圧の変動も考慮しながら値を決めていきます。

オシレーター突っ込んで数値だけ見ながらバイアス調整。

流れる電流量も大事ですが、入力ピーク時のサウンドを確認するのは毎回行ってます。

特性はアンプによって変わりますから、規定の値に縛られず、耳で判断しないと。

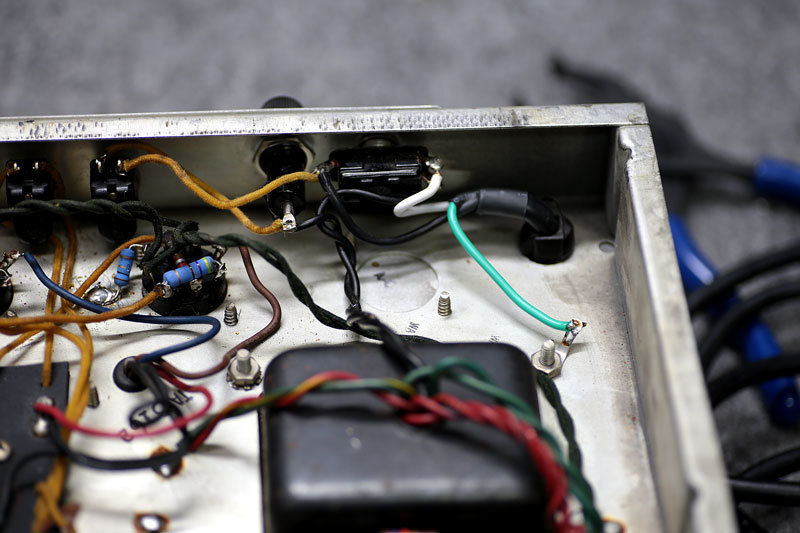

電源ケーブルは、なんだかめっちゃ細い物がついていたので交換。

これはこの工具が無いと結構面倒。

あると便利。

またまたデスキャップ改造。

トレモロの効きが弱いのと、ティックノイズが気になるとの事。

諸々数値、種類の違うパーツを入れ替えながら調整。

インテンシティのポットの値は10M!!

中々見つからない値ですよね。

この辺りはアメリカ人のお客さんは、サクッとアメリカ本土のヴィンテージパーツ保持者から、NOSを探してきてくれます。

海外のアンプフォーラムに質問を投げかけて、10分後には「そっちへ送るよ!!」っていう時代。

沖縄はアメリカとの時差が無いですね。

日本本土では、とてもじゃないけどアンプの修理なんて出来ないです。

翻訳を介さないリアルな情報、時差の無い物流、60年代を生き抜いた人的資産・・・

よく沖縄で不都合は無いですか?って各方面の方々に聞かれますが、

全く無いです!!(笑)

アメリカに住まずにアメリカの楽器修理をするには沖縄が一番。

少々脱線しました^^

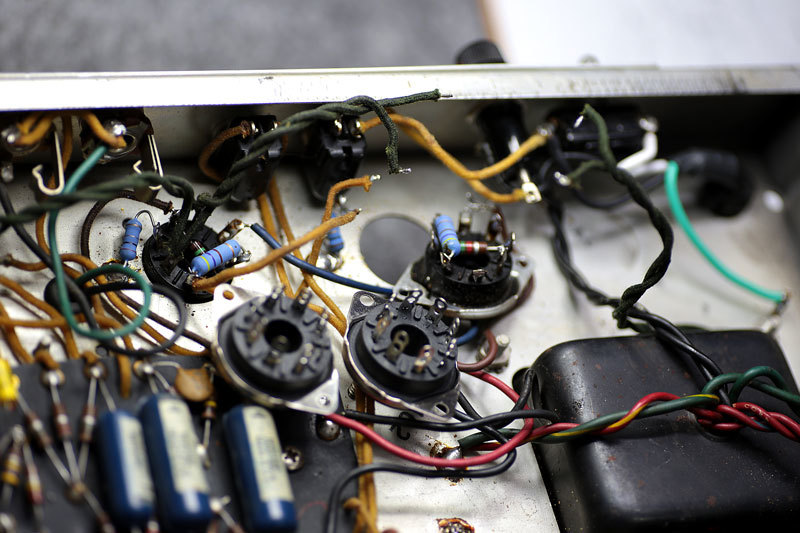

ソケットもグラついていたので交換。

信頼のOMRON製へ交換。

ホントに沖縄には様々なヴィンテージ機材が眠っていますね。

壊れて倉庫の奥で眠っているアンプや、パーツが劣化して調子が悪くなってきたアンプなど。

ギターアンプの修理、改造、等 お気軽にお問い合わせください。

メールの方は こちら から

宜しくお願いいたします。